霧ヶ峰スノーシュー

2017年2月2月15日(水)9:30 天気快晴。

友達とスノーシューで、車山肩から山頂へ向かいます。

八ヶ岳右裾野に、富士山が遠望できます。

うっすらと煙たなびく御岳山、北アルプス穂高連峰。絶好の眺望です。

2時間ほどで、車山山頂の気象観測ドームに到着。

ゆっくり昼食。 13:30には駐車場に戻り、諏訪市へ下ります。

諏訪湖畔の「タケヤ味噌」で、大鷲グルの写真展を鑑賞。

絶好の晴天に恵まれて、満足の一日でした。

友達とスノーシューで、車山肩から山頂へ向かいます。

八ヶ岳右裾野に、富士山が遠望できます。

うっすらと煙たなびく御岳山、北アルプス穂高連峰。絶好の眺望です。

2時間ほどで、車山山頂の気象観測ドームに到着。

ゆっくり昼食。 13:30には駐車場に戻り、諏訪市へ下ります。

諏訪湖畔の「タケヤ味噌」で、大鷲グルの写真展を鑑賞。

絶好の晴天に恵まれて、満足の一日でした。

浅春の霧訪山から大芝山へ

2月19日(金)9:00 車の温度計は5度C 3月中旬並みという陽気に誘われ、

気になっていた1月末の雨氷の影響を確認に行きました。

9:30 下西条「山の神自然園」の手前、「野っ原」 に立ち寄ります。

日当たりのよい原野は雪が溶け、送電線の向うに「滝嵐の峰」が見えます。

林道には、雨氷で倒れたアカマツを切り分けて通行できるようにしてあります。

9:45 山の神自然園の入り口に駐車、歩き始めます。

矢沢川沿いの遊歩道は雪が消えているが、セツブンソウはまだです。

「たまらずの池」 氷が解け、さざ波の立つ湖面は青く透き通って。

霧訪山登り口には、雨氷被害のアカマツの倒木。

登山道を登るにつれて、被害にあった倒木が次々と現れます。

道をふさいでいる倒木。 迂回するか、乗り越えるか?

何箇所か倒木を避けて、10:30 最初の鉄塔です。 西風がやや強く当ります。

ここから尾根歩きです。道をふさいでいる木は少なくなりましたが、幹の上部や途中から折れたアカマツの木が目立ちます。

11:10 ブナの分岐です。

昨年たくさんの実をつけたブナの大木は、安泰です。

男坂を登って、11:25 霧訪山(1,305.4m)に到着です。

南東は晴れて、霧ヶ峰~蓼科山、八ヶ岳などがきれいに見えます。

ふと見ると、地元の皆さんが、新しく「鐘」を設置したのです。

「子供や孫たちが元気で過ごせますように。」 と、鐘をつきます。

まもなく、2人の女性が登ってきました。

善知鳥峠から大芝山を通ってきて、やはり倒木が多かったそうです。

12:00 簡単な昼食を済ませて、大芝山へ向かいます。

12:30 来る時に、「野っ原」から見えた、滝嵐の峰に着きました。

鉄塔と鉄塔の間に、「野っ原」が見えます。

少し進むと広葉樹の林になり、カタクリ・ニリンソウなどが多い尾根道です。

雨氷の被害は、ほとんどクリの木です。 堅い木のため折れやすいのでしょう。

広い尾根ですので、迂回して通ります。

12:45 大芝山(1,210m)です。

13:00 「大芝山の肩」に着きました。 ここで善知鳥峠への道と分かれます。

洞の峰経由で、自然園へ向かいます。

13:10 洞の峰に着きました。

折れた広葉樹の脇で、下西条から塩尻市方面を撮ります。

さあ、下ります。 右へ行くと下西条ですから、自然園へはまっすぐ行きます。

送電線の巡視路を下り、二つ目の鉄塔から西を見ます。

まもなく、右手へ行く道へ入ります。

この辺はカラマツ林ですが、やはり倒れて道をふさいでいます。

13:50 山の神さま(女神)の鳥居。奥に小さな石造りの祠が鎮座しています。

少し歩いて、舗装の林道へ出ると、車を置いた「自然園」に 14:15到着です。

雨氷の倒木はありましたが、なんとか通り抜け、一周できて良かったです。

気になっていた1月末の雨氷の影響を確認に行きました。

9:30 下西条「山の神自然園」の手前、「野っ原」 に立ち寄ります。

日当たりのよい原野は雪が溶け、送電線の向うに「滝嵐の峰」が見えます。

林道には、雨氷で倒れたアカマツを切り分けて通行できるようにしてあります。

9:45 山の神自然園の入り口に駐車、歩き始めます。

矢沢川沿いの遊歩道は雪が消えているが、セツブンソウはまだです。

「たまらずの池」 氷が解け、さざ波の立つ湖面は青く透き通って。

霧訪山登り口には、雨氷被害のアカマツの倒木。

登山道を登るにつれて、被害にあった倒木が次々と現れます。

道をふさいでいる倒木。 迂回するか、乗り越えるか?

何箇所か倒木を避けて、10:30 最初の鉄塔です。 西風がやや強く当ります。

ここから尾根歩きです。道をふさいでいる木は少なくなりましたが、幹の上部や途中から折れたアカマツの木が目立ちます。

11:10 ブナの分岐です。

昨年たくさんの実をつけたブナの大木は、安泰です。

男坂を登って、11:25 霧訪山(1,305.4m)に到着です。

南東は晴れて、霧ヶ峰~蓼科山、八ヶ岳などがきれいに見えます。

ふと見ると、地元の皆さんが、新しく「鐘」を設置したのです。

「子供や孫たちが元気で過ごせますように。」 と、鐘をつきます。

まもなく、2人の女性が登ってきました。

善知鳥峠から大芝山を通ってきて、やはり倒木が多かったそうです。

12:00 簡単な昼食を済ませて、大芝山へ向かいます。

12:30 来る時に、「野っ原」から見えた、滝嵐の峰に着きました。

鉄塔と鉄塔の間に、「野っ原」が見えます。

少し進むと広葉樹の林になり、カタクリ・ニリンソウなどが多い尾根道です。

雨氷の被害は、ほとんどクリの木です。 堅い木のため折れやすいのでしょう。

広い尾根ですので、迂回して通ります。

12:45 大芝山(1,210m)です。

13:00 「大芝山の肩」に着きました。 ここで善知鳥峠への道と分かれます。

洞の峰経由で、自然園へ向かいます。

13:10 洞の峰に着きました。

折れた広葉樹の脇で、下西条から塩尻市方面を撮ります。

さあ、下ります。 右へ行くと下西条ですから、自然園へはまっすぐ行きます。

送電線の巡視路を下り、二つ目の鉄塔から西を見ます。

まもなく、右手へ行く道へ入ります。

この辺はカラマツ林ですが、やはり倒れて道をふさいでいます。

13:50 山の神さま(女神)の鳥居。奥に小さな石造りの祠が鎮座しています。

少し歩いて、舗装の林道へ出ると、車を置いた「自然園」に 14:15到着です。

雨氷の倒木はありましたが、なんとか通り抜け、一周できて良かったです。

牛伏川の堰堤から鉢伏山へ

山の友達からの年賀状や、暖かく雪の降らない山々を見ていると、

つい出かけてしまいます。

今日は牛伏川の堰堤から、鉢伏山へ歩くことにします。

2016年1月5日(月)

9:30 牛伏寺の参道手前から右へ入り、牛伏川堰堤の駐車場へ停車。

ほかには車がいない。 支度して・身体をほぐしている時、群馬ナンバー

の車が 来て、あいさつしたご夫婦が上流へ歩きだします。

フランス式階段工をバックにした、お二人にシャッターを押してあげます。

流れに沿って、少し登ると、朝日が射してきました。

「第2号石堰堤」へ。

第3号、第4号と過ぎ、分岐点を、右手の杉の沢~地獄谷方面へ。

以前より標識が整備されて、ありがたい。

杉の沢1~5号堰堤が一望できるポイントがありました。

この辺りから、陽が射さないので雪が目立ちます。

10:45 次の分かれ道を日影沢・地獄谷方向へ。

日影沢の様子。遊歩道には落ち葉が厚い。 上の斜面で大きな羽音。

オスのキジが飛び立ちます。

雪の積もった地獄谷、雪面にはいろんな足跡が。タヌキかキツネ、テン、カモシカなど。

進路には、赤いテープの標示が。

地獄谷を登り詰め、石積み堰堤が終わった場所。

この道も、美ヶ原高原ロングトレイルの一部になっているのですね。

展望台から。 西方の山々は霞んでいるが、眼下に松本カントリーのコース。

11:20 石切り場に到着。 「鉢伏山へ2,7km 牛伏寺へ3,3km」 の標識。

11:40 ブナの権現に着く。

近くにもう一本若いブナがありました。

11:40 舗装道路に出ます。

ここからは、道路に沿った歩道と車道を歩いて進みます。

12:00 曲がりくねったガードレールと、遠くに鉢伏山荘が見えてきます。

景色の良いところで、写真を撮る。 山合いに諏訪湖が見えます。

少し低いところに、パラポラのある高ボッチ高原(1665m)も。

12:25 鉢伏山荘に到着、冬期の閉鎖中でした。

西風が強くなってきたので、建物の陰で昼食をとります。

アイゼンの用意が無く、身体も冷えてきたので、早々に退散します。

帰りは、「ブナの権現」から尾根道を歩いて牛伏寺へ向かう道をとります。

途中、下の谷間をシカが数頭、走って遠ざかる姿が見えました。

狩猟期間中なので、シカも神経質になっているのでしょうか。

15:25 駐車場に到着。

地元の人たちが大切に保存している貴重な堰堤を見られてなによりでした。

暖冬の正月だったので、歩くことができたのですね。

これから、牛伏寺に参拝して帰宅することにします。

つい出かけてしまいます。

今日は牛伏川の堰堤から、鉢伏山へ歩くことにします。

2016年1月5日(月)

9:30 牛伏寺の参道手前から右へ入り、牛伏川堰堤の駐車場へ停車。

ほかには車がいない。 支度して・身体をほぐしている時、群馬ナンバー

の車が 来て、あいさつしたご夫婦が上流へ歩きだします。

フランス式階段工をバックにした、お二人にシャッターを押してあげます。

流れに沿って、少し登ると、朝日が射してきました。

「第2号石堰堤」へ。

第3号、第4号と過ぎ、分岐点を、右手の杉の沢~地獄谷方面へ。

以前より標識が整備されて、ありがたい。

杉の沢1~5号堰堤が一望できるポイントがありました。

この辺りから、陽が射さないので雪が目立ちます。

10:45 次の分かれ道を日影沢・地獄谷方向へ。

日影沢の様子。遊歩道には落ち葉が厚い。 上の斜面で大きな羽音。

オスのキジが飛び立ちます。

雪の積もった地獄谷、雪面にはいろんな足跡が。タヌキかキツネ、テン、カモシカなど。

進路には、赤いテープの標示が。

地獄谷を登り詰め、石積み堰堤が終わった場所。

この道も、美ヶ原高原ロングトレイルの一部になっているのですね。

展望台から。 西方の山々は霞んでいるが、眼下に松本カントリーのコース。

11:20 石切り場に到着。 「鉢伏山へ2,7km 牛伏寺へ3,3km」 の標識。

11:40 ブナの権現に着く。

近くにもう一本若いブナがありました。

11:40 舗装道路に出ます。

ここからは、道路に沿った歩道と車道を歩いて進みます。

12:00 曲がりくねったガードレールと、遠くに鉢伏山荘が見えてきます。

景色の良いところで、写真を撮る。 山合いに諏訪湖が見えます。

少し低いところに、パラポラのある高ボッチ高原(1665m)も。

12:25 鉢伏山荘に到着、冬期の閉鎖中でした。

西風が強くなってきたので、建物の陰で昼食をとります。

アイゼンの用意が無く、身体も冷えてきたので、早々に退散します。

帰りは、「ブナの権現」から尾根道を歩いて牛伏寺へ向かう道をとります。

途中、下の谷間をシカが数頭、走って遠ざかる姿が見えました。

狩猟期間中なので、シカも神経質になっているのでしょうか。

15:25 駐車場に到着。

地元の人たちが大切に保存している貴重な堰堤を見られてなによりでした。

暖冬の正月だったので、歩くことができたのですね。

これから、牛伏寺に参拝して帰宅することにします。

雪の大芝山を歩く

2015年2月7日

しばらく雪が降っていないので、スパイク付きの長靴で歩いてみた。

9:35 善知鳥(うとう)峠分水嶺公園に駐車し、道路を渡ると案内板があった。

(クリックして大きくしてね)

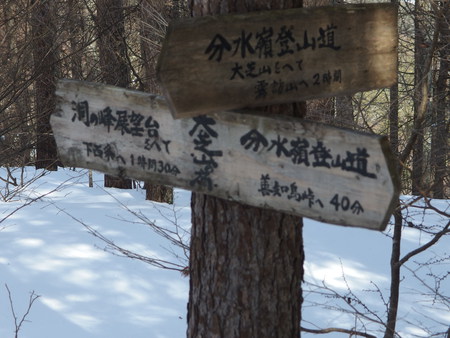

登り口の標識 分水嶺登山口(大芝山へ1時間)から歩きだす。

9:30 最初の鉄塔です。 向うに見える次の鉄塔を目指します。

10:06 尾根に出たところに案内板。

分水嶺登山道 大芝山へ40分、善知鳥峠に20分とあります。

南へ続く尾根道を登って行きます。

カモシカのくっきりした足跡やウサギ、キツネなどの足跡が入り混じっています。

雪の柔らかいところは長靴がズボッと沈むので、動物の足跡を拾って歩きます。

10:48 さっき見えた鉄塔です。

電線の向うに、諏訪湖から八ヶ岳が見えます。

11:05 分かれ道の標識です。 大芝山の肩とあります。

大芝山方面へ行きます。

11:20 大芝山(1210m)です。

小休止です。 風が出てきたので、眺望の良い洞ノ峰に行きます。

来た道を少し戻り、先程の分かれ道を北へ進みます。

12:00 洞ノ峰(1199m)西條城跡 山の神自然園1時間 大芝山30分とあります。

眼下の塩尻市内、北アルプスの山々が望めます。

蓮華、爺ケ岳、鹿島槍から白馬岳も見えます。

中山霊園、松本市街の向うに、はっきりしませんが、雨飾、妙高山が見えます。

ここから、分水嶺登山口に帰り、13:10 駐車場に到着でした。

この山は眺望がよく、地元の皆さんが大事にしていて標識なども整備してあるので歩きやすい山です。

今日は、尾根道では雪の深いところもあったので、この次はスノーシューを持参したいと思います。

しばらく雪が降っていないので、スパイク付きの長靴で歩いてみた。

9:35 善知鳥(うとう)峠分水嶺公園に駐車し、道路を渡ると案内板があった。

(クリックして大きくしてね)

登り口の標識 分水嶺登山口(大芝山へ1時間)から歩きだす。

9:30 最初の鉄塔です。 向うに見える次の鉄塔を目指します。

10:06 尾根に出たところに案内板。

分水嶺登山道 大芝山へ40分、善知鳥峠に20分とあります。

南へ続く尾根道を登って行きます。

カモシカのくっきりした足跡やウサギ、キツネなどの足跡が入り混じっています。

雪の柔らかいところは長靴がズボッと沈むので、動物の足跡を拾って歩きます。

10:48 さっき見えた鉄塔です。

電線の向うに、諏訪湖から八ヶ岳が見えます。

11:05 分かれ道の標識です。 大芝山の肩とあります。

大芝山方面へ行きます。

11:20 大芝山(1210m)です。

小休止です。 風が出てきたので、眺望の良い洞ノ峰に行きます。

来た道を少し戻り、先程の分かれ道を北へ進みます。

12:00 洞ノ峰(1199m)西條城跡 山の神自然園1時間 大芝山30分とあります。

眼下の塩尻市内、北アルプスの山々が望めます。

蓮華、爺ケ岳、鹿島槍から白馬岳も見えます。

中山霊園、松本市街の向うに、はっきりしませんが、雨飾、妙高山が見えます。

ここから、分水嶺登山口に帰り、13:10 駐車場に到着でした。

この山は眺望がよく、地元の皆さんが大事にしていて標識なども整備してあるので歩きやすい山です。

今日は、尾根道では雪の深いところもあったので、この次はスノーシューを持参したいと思います。

冬の霧訪山を歩く

2015年2月3日 今日は、下西条の自然園から霧訪山ー烏帽子ー尾沢峠の順路で歩いてみます。

10:30 山の神自然園をスタート、ちょうど年配の男女2名も到着し、

出発するところです。 あいさつを交わして歩きだします。

11:00 最初の鉄塔で小休止、前回カモシカが枯れ草を食んでいた場所です。

11:20 ブナの分岐を通過します。

標識には、霧訪山へ20分・大芝山へ1時間20分とあります。

ヒノキの林の尾根道は、雪が少なく歩きやすいです。

11:45 霧訪山(1305m)山頂です。 槍・穂高が良く見えます。

東南には、霧ヶ峰から八ヶ岳です。

軽い昼食の後、烏帽子から尾沢峠を周って帰ることにします。

12:23 前に歩いた人の足跡があります。

一人ですが、下から登ってきています。 足跡を辿ると、雪が堅く、沈まないので歩きやすいです。

12:50 尾根道を登りきると、烏帽子です。

霧訪山へ40分・下西条へ2時間とあります。

13:25 この鉄塔から東の方向に、登るときに通過した鉄塔が見えます。

13:55 尾沢峠の標識がありました。

霧訪山へ1時間40分・下西条へ1時間とあります。

下りにかかり、もう一息です。

14:13 たまらずの池です。

14:30 自然園まで帰ってきました。 スタートから、4時間でした。

軽アイゼンは着用しましたが、深い雪の箇所もあったので、

スノーシューか、かんじきがあれば歩き易かったと思います。

次回は、うとう峠分水嶺から大芝山コースを歩いてみるつもりです。

10:30 山の神自然園をスタート、ちょうど年配の男女2名も到着し、

出発するところです。 あいさつを交わして歩きだします。

11:00 最初の鉄塔で小休止、前回カモシカが枯れ草を食んでいた場所です。

11:20 ブナの分岐を通過します。

標識には、霧訪山へ20分・大芝山へ1時間20分とあります。

ヒノキの林の尾根道は、雪が少なく歩きやすいです。

11:45 霧訪山(1305m)山頂です。 槍・穂高が良く見えます。

東南には、霧ヶ峰から八ヶ岳です。

軽い昼食の後、烏帽子から尾沢峠を周って帰ることにします。

12:23 前に歩いた人の足跡があります。

一人ですが、下から登ってきています。 足跡を辿ると、雪が堅く、沈まないので歩きやすいです。

12:50 尾根道を登りきると、烏帽子です。

霧訪山へ40分・下西条へ2時間とあります。

13:25 この鉄塔から東の方向に、登るときに通過した鉄塔が見えます。

13:55 尾沢峠の標識がありました。

霧訪山へ1時間40分・下西条へ1時間とあります。

下りにかかり、もう一息です。

14:13 たまらずの池です。

14:30 自然園まで帰ってきました。 スタートから、4時間でした。

軽アイゼンは着用しましたが、深い雪の箇所もあったので、

スノーシューか、かんじきがあれば歩き易かったと思います。

次回は、うとう峠分水嶺から大芝山コースを歩いてみるつもりです。

早春の里山を歩く

3月15日 久しぶりに、風もなく暖かい日です。

新しい靴を履き慣らそうと、山の神自然園へ行ってみます。

駐車場から10分ほどで、たまらずの池です。

一昨日の雨と雪解け水で満水状態です。

ここから、林道を詰めてみようと思います。

「熊出没注意」の看板が目につきますが、まだ冬眠中ということにします。

歩きだしてすぐに、車の通った跡に気づきました。

山仕事の車でしょうか。 新しい跡なので、昨日か今日通ったのでしょう。

道標があります。 思い出しました。

尾沢峠への入り口で、前にこの場所へ降りてきたことがあったのです。

歩くうちに杉林の間に送電線が見えます。矢沢川が右手に流れます。

保安林の標示と地図があります。

もう少し行くと道路が終わるようなので、そこまで行ってみることにします。

遠くに車が見えますが、人影は見えません。

近寄って見ると、道路は車のところで大きく曲がり北へ延びているのです。

矢沢川は、まっすぐ南に上流が見え、川岸には車の人の足跡があります。

ここまで約45分です。 今日は、ここまでとします。

帰路、たまらずの池で水面を見ていると、突然足元でバタバタ と音がします。

思わず目をやると、大きな鳥が羽ばたいています。

日当たりの良い池の土手で、つる草にでも絡まったのか、すぐには飛び立つことができないようです。

近くへ行こうと思った瞬間、鳥は空中へ飛び出し、円を描くように旋回してグングン高く舞い上がっていきます。

カメラを取り出し、夢中でシャッターを押します。

慌てていましたが、2回撮ることができて幸運でした。

鳥は、トビよりは小さく、カラスよりは大きく見えました。

腹部は白っぽく、羽根は枯れ草色に見えました。 しっぽの形から鷹の仲間のようです。

たまらずの池に降りると、北向きの堰堤にフクジュソウの花が咲いています。

フクジュソウの株は、沢山あるわけではありません。

この池の土手に地元の方が植えたのでしょう。

良く見るとロープが張ってあります。 中に立ち入らないよう写させてもらいました。

夜に息子から電話があったので、鳥のことを話すと 「ノスリかもしれない。」と言っていました。

続きを読む

新しい靴を履き慣らそうと、山の神自然園へ行ってみます。

駐車場から10分ほどで、たまらずの池です。

一昨日の雨と雪解け水で満水状態です。

ここから、林道を詰めてみようと思います。

「熊出没注意」の看板が目につきますが、まだ冬眠中ということにします。

歩きだしてすぐに、車の通った跡に気づきました。

山仕事の車でしょうか。 新しい跡なので、昨日か今日通ったのでしょう。

道標があります。 思い出しました。

尾沢峠への入り口で、前にこの場所へ降りてきたことがあったのです。

歩くうちに杉林の間に送電線が見えます。矢沢川が右手に流れます。

保安林の標示と地図があります。

もう少し行くと道路が終わるようなので、そこまで行ってみることにします。

遠くに車が見えますが、人影は見えません。

近寄って見ると、道路は車のところで大きく曲がり北へ延びているのです。

矢沢川は、まっすぐ南に上流が見え、川岸には車の人の足跡があります。

ここまで約45分です。 今日は、ここまでとします。

帰路、たまらずの池で水面を見ていると、突然足元でバタバタ と音がします。

思わず目をやると、大きな鳥が羽ばたいています。

日当たりの良い池の土手で、つる草にでも絡まったのか、すぐには飛び立つことができないようです。

近くへ行こうと思った瞬間、鳥は空中へ飛び出し、円を描くように旋回してグングン高く舞い上がっていきます。

カメラを取り出し、夢中でシャッターを押します。

慌てていましたが、2回撮ることができて幸運でした。

鳥は、トビよりは小さく、カラスよりは大きく見えました。

腹部は白っぽく、羽根は枯れ草色に見えました。 しっぽの形から鷹の仲間のようです。

たまらずの池に降りると、北向きの堰堤にフクジュソウの花が咲いています。

フクジュソウの株は、沢山あるわけではありません。

この池の土手に地元の方が植えたのでしょう。

良く見るとロープが張ってあります。 中に立ち入らないよう写させてもらいました。

夜に息子から電話があったので、鳥のことを話すと 「ノスリかもしれない。」と言っていました。

続きを読む

元日の霧訪山

元日は、朝から久しぶりの好天気です。

遅めの朝食後、近くの霧訪山へ行ってみます。

10:20 山の神自然園に車を止めて、歩き始めます。

暮れに降った雪が雨で溶けたりして、道にうっすらと残っています。

「山の神様」も、松飾りで新年の装いです。

今の時期には珍しく「たまらずの池」に水があります。

池の脇には「登山口 5分」の表示です。

11:00 鉄塔のある尾根を通り、倒木を利用したベンチで一息いれます。

11:35 尾根に標識があります。 あと20分で山頂です。

すぐ近くの林の中に、目を引く大きな木があります。

近寄って見ると「ブナ」です。

標識に「ブナの分岐」と書いてあるのに、いままで気づかなかったのです。

木々に葉の無い冬場だったので、気がついたのです。

幹に両手をまわして計ってみます。 手に余る分を足して、

胸高周囲がおよそ220cmでした。

男坂・女坂の分かれ目です。 急な男坂も雪があると歩きやすいのです。

11:50 山頂です。 1305.4mとあります。

山頂からは、南東方向が雲が少なく見ることができました。

左の写真は、車山と蓼科山。 右が高ボッチ・鉢伏山・美ヶ原です。

登り口の手前で走って私を追い越して行った若者が、頂上で休んでいました。

聞いてみると「北小野の登り口まで往復してきたところです。」と言います。

驚きました。 トレイルランニングだったのです。

トレイルランニングだったのです。

若者は地元・西条の人で、山の様子を良く知っていたので、

大芝山経由で降りる道を聞き、帰りはそのルートにします。

11:50 まず大芝山を目指して出発します。

12:50 大芝山へ到着です。 1219mとあります。

このあたりから雪が深くなり、人の足跡も無くなったのでスパッツを着用します。

13:00 大芝山肩 の標識です。

車のところまで、あと1時間ほどで行けそうです。

この辺は、ほとんど尾根を歩く道です。 山の獣も歩きやすい道らしく、

カモシカ、キツネ、ウサギなどの足跡が雪の上に刻まれています。

13:15 洞の峰です。 この山は、標識が整備されているので助かります。

ここは、眺めの良いところです。

直下の西条集落や 右写真の中山霊園・戸谷峰・松本市街など。

ここから下りの尾根を歩き、 13:35 マツやヒノキの林を抜けて行きます。

ほどなく、未舗装の車道に出て、少しして山の神自然園の駐車場に出ました。

13:50 到着です。

登り 1時間30分、下り 2時間 歩行時間 計3時間30分でした。

途中で会った人は、トレイルランニングの人、若い女性の2人組み、60才代の1人でした。

もっと早い時間に来れば、初日の出参拝の人が何人もいたことと思います。

新年から天候に恵まれ、山歩きを楽しめた上々のスタートでした。

遅めの朝食後、近くの霧訪山へ行ってみます。

10:20 山の神自然園に車を止めて、歩き始めます。

暮れに降った雪が雨で溶けたりして、道にうっすらと残っています。

「山の神様」も、松飾りで新年の装いです。

今の時期には珍しく「たまらずの池」に水があります。

池の脇には「登山口 5分」の表示です。

11:00 鉄塔のある尾根を通り、倒木を利用したベンチで一息いれます。

11:35 尾根に標識があります。 あと20分で山頂です。

すぐ近くの林の中に、目を引く大きな木があります。

近寄って見ると「ブナ」です。

標識に「ブナの分岐」と書いてあるのに、いままで気づかなかったのです。

木々に葉の無い冬場だったので、気がついたのです。

幹に両手をまわして計ってみます。 手に余る分を足して、

胸高周囲がおよそ220cmでした。

男坂・女坂の分かれ目です。 急な男坂も雪があると歩きやすいのです。

11:50 山頂です。 1305.4mとあります。

山頂からは、南東方向が雲が少なく見ることができました。

左の写真は、車山と蓼科山。 右が高ボッチ・鉢伏山・美ヶ原です。

登り口の手前で走って私を追い越して行った若者が、頂上で休んでいました。

聞いてみると「北小野の登り口まで往復してきたところです。」と言います。

驚きました。

トレイルランニングだったのです。

トレイルランニングだったのです。若者は地元・西条の人で、山の様子を良く知っていたので、

大芝山経由で降りる道を聞き、帰りはそのルートにします。

11:50 まず大芝山を目指して出発します。

12:50 大芝山へ到着です。 1219mとあります。

このあたりから雪が深くなり、人の足跡も無くなったのでスパッツを着用します。

13:00 大芝山肩 の標識です。

車のところまで、あと1時間ほどで行けそうです。

この辺は、ほとんど尾根を歩く道です。 山の獣も歩きやすい道らしく、

カモシカ、キツネ、ウサギなどの足跡が雪の上に刻まれています。

13:15 洞の峰です。 この山は、標識が整備されているので助かります。

ここは、眺めの良いところです。

直下の西条集落や 右写真の中山霊園・戸谷峰・松本市街など。

ここから下りの尾根を歩き、 13:35 マツやヒノキの林を抜けて行きます。

ほどなく、未舗装の車道に出て、少しして山の神自然園の駐車場に出ました。

13:50 到着です。

登り 1時間30分、下り 2時間 歩行時間 計3時間30分でした。

途中で会った人は、トレイルランニングの人、若い女性の2人組み、60才代の1人でした。

もっと早い時間に来れば、初日の出参拝の人が何人もいたことと思います。

新年から天候に恵まれ、山歩きを楽しめた上々のスタートでした。

秋の霧訪山を歩く

10:00 プールの友達と、塩尻市下西条の登り口に行きます。

この八沢川の流域を、地元の人たちが整備し大切にしています。

案内板を大きくして見てね。

少し歩いて、「たまらずの池」を覗いてみます。

今の時期は、名前のとおりほとんど水がありません。

明るい日差しを浴びて、良く整備された登山道を登ります。

11:20 尾根に出ました。 今日は、霧訪山へ直行します。

少し行くと、直登する男坂と迂回路の女坂があり、

カタクリの花の時期には楽しめます。

女坂を通って、 11:40 山頂(1305.4m)に到着です。

山頂からは、諏訪湖の向うに八ヶ岳・西に穂高岳と素晴らしい眺めです。

山頂で会った人は、地元のご夫婦と北小野方向から来た男性の3人でした。

偶然でしたが、このご夫婦とは知り合いだったので、久しぶりの邂逅が嬉しかったです。

ゆっくり昼食をとり、12:45 西方を周って下りることにします。

まもなく、案内標識があります。

この道は、前に「山歩きの会」で教えてもらったルートです。

尾根道の下り・登りですが、途中に1本だけブナがありました。

根元から数本に分かれた木ですが、付近に他のブナは見えません。

急な登りを詰めると、「えぼし」です。 13:07です。

針葉樹では、アカマツとカラマツが多いのですが、コメツガもあります。

この大きな鉄塔は、登るときに見た鉄塔のすぐ西側の鉄塔です。

この道は尾根を歩くルートで、右側は市有林・左は宗賀の山で

マツタケ山として入山禁止になっています。

13:35 尾沢峠に着きました。

このまま歩き続けて、たまらずの池に14:08 駐車場所に14:15到着です。

登りが 1時間40分、下りが 1時間30分でした。

今回は11月にしては暖かく、穏やかな陽気に恵まれた里山歩きになりました。

この八沢川の流域を、地元の人たちが整備し大切にしています。

案内板を大きくして見てね。

少し歩いて、「たまらずの池」を覗いてみます。

今の時期は、名前のとおりほとんど水がありません。

明るい日差しを浴びて、良く整備された登山道を登ります。

11:20 尾根に出ました。 今日は、霧訪山へ直行します。

少し行くと、直登する男坂と迂回路の女坂があり、

カタクリの花の時期には楽しめます。

女坂を通って、 11:40 山頂(1305.4m)に到着です。

山頂からは、諏訪湖の向うに八ヶ岳・西に穂高岳と素晴らしい眺めです。

山頂で会った人は、地元のご夫婦と北小野方向から来た男性の3人でした。

偶然でしたが、このご夫婦とは知り合いだったので、久しぶりの邂逅が嬉しかったです。

ゆっくり昼食をとり、12:45 西方を周って下りることにします。

まもなく、案内標識があります。

この道は、前に「山歩きの会」で教えてもらったルートです。

尾根道の下り・登りですが、途中に1本だけブナがありました。

根元から数本に分かれた木ですが、付近に他のブナは見えません。

急な登りを詰めると、「えぼし」です。 13:07です。

針葉樹では、アカマツとカラマツが多いのですが、コメツガもあります。

この大きな鉄塔は、登るときに見た鉄塔のすぐ西側の鉄塔です。

この道は尾根を歩くルートで、右側は市有林・左は宗賀の山で

マツタケ山として入山禁止になっています。

13:35 尾沢峠に着きました。

このまま歩き続けて、たまらずの池に14:08 駐車場所に14:15到着です。

登りが 1時間40分、下りが 1時間30分でした。

今回は11月にしては暖かく、穏やかな陽気に恵まれた里山歩きになりました。

牛伏川の石積み堰堤

厄除けの「牛伏寺」の南を流れ下る牛伏川の石積み堰堤を見に行きました。

お寺は、ごふくじ。 川は、うしぶせがわと読むのです。

駐車場を出ると、すぐ階段状の流れが目に飛び込んできます。

説明板にフランス式階段工とあります。

「大正5~7年に作られ、延長141mの間に19段の階段状の流路がある。」

と、書かれています。

岸辺の草はきれいに刈られ、流れの中も清々しい感じです。

いま10:30ですが、全体の配置図面を見て、

できたら一番上流の地獄谷まで行こうと思います。(クリックしてね。)

前から、見たいと思っていた場所なので、

説明板を読んだり、写真を撮ったりしながらゆっくり登っていきます。

右岸にキャンプ場があります。 この辺もきれいに整備されてます。

流れに飛び石を沈めてあるので、容易に川を渡ることができます。

これは、根止石積堰堤と言って、明治18~22年に作られた施設だそうです。

11:00です。 木の名前が分かりませんが、食べられる実でしょうか?

いろいろな木に説明板が付けられています。

ミズキ、カンボク、マユミ、ズミ、エンコウカエデ、ハリエンジュなど。

なかでも、ハリエンジュ(ニセアカシア)は建設時に植えられたものですが、

大きくなった木が倒れるとき、地盤を崩壊させるという害があるので、

少しずつ取り除いて元々あった樹木に変えているそうです。

この辺りから、川幅が狭くなり、車道は無くなりますが、やはりきれいに整備されています。

さらに登ります。 ここまで約1時間です。

ニセアカシアの木に、巻き枯らしの処理をしてあります。

水量は少なく、歩道は木の階段で、シカの足跡が多く見られます。

11:45 地獄谷の堰堤に着きました。

この上流は堰堤が土砂に埋もれているそうです。右の写真がそうです。

見晴らしの良いところに出ました。

手前が松本カントリー、西方の山々は雲で見えません。

12:00です。 お昼を持ってこなかったので、帰ることにします。

来たときとは違う道を帰ろうと、石切り場と言うところまで登ってみます。

明るい広葉樹の林に、道順を示す青や赤のテープがあります。

向うに、赤いものが翻っていると思い、近づくと鯉のぼりです。

13:00 ここが石切り場です。

展望がよく、右下には中山霊園が見えます。

斜め左下に降りていくと、尾根道のようになってきたので、さらに降ります。

途中に、「牛伏寺~鉢伏山」の道標があり、少し下に獣防止の柵があります。

柵に沿って下りますが、結局この道は柵の内側に入るのです。 14:15です。

柵内の道を、どんどん下ります。

向うが明るくなって、最後の急坂を下りるとダム上の駐車場です。

道標があって、「鉢伏山 5.7km」とありました。

まだ、紅葉には早いダムの写真です。

ここから、牛伏川の駐車場まで歩きます。

14:40到着でしたので、4時間ほど歩いたことになります。

また、来たいと思います。

明治・大正の石積み施設が、今も健在でこの谷間を守っているところを。

石積み施設が、山や川に融和した独特な景観に会うために。

お寺は、ごふくじ。 川は、うしぶせがわと読むのです。

駐車場を出ると、すぐ階段状の流れが目に飛び込んできます。

説明板にフランス式階段工とあります。

「大正5~7年に作られ、延長141mの間に19段の階段状の流路がある。」

と、書かれています。

岸辺の草はきれいに刈られ、流れの中も清々しい感じです。

いま10:30ですが、全体の配置図面を見て、

できたら一番上流の地獄谷まで行こうと思います。(クリックしてね。)

前から、見たいと思っていた場所なので、

説明板を読んだり、写真を撮ったりしながらゆっくり登っていきます。

右岸にキャンプ場があります。 この辺もきれいに整備されてます。

流れに飛び石を沈めてあるので、容易に川を渡ることができます。

これは、根止石積堰堤と言って、明治18~22年に作られた施設だそうです。

11:00です。 木の名前が分かりませんが、食べられる実でしょうか?

いろいろな木に説明板が付けられています。

ミズキ、カンボク、マユミ、ズミ、エンコウカエデ、ハリエンジュなど。

なかでも、ハリエンジュ(ニセアカシア)は建設時に植えられたものですが、

大きくなった木が倒れるとき、地盤を崩壊させるという害があるので、

少しずつ取り除いて元々あった樹木に変えているそうです。

この辺りから、川幅が狭くなり、車道は無くなりますが、やはりきれいに整備されています。

さらに登ります。 ここまで約1時間です。

ニセアカシアの木に、巻き枯らしの処理をしてあります。

水量は少なく、歩道は木の階段で、シカの足跡が多く見られます。

11:45 地獄谷の堰堤に着きました。

この上流は堰堤が土砂に埋もれているそうです。右の写真がそうです。

見晴らしの良いところに出ました。

手前が松本カントリー、西方の山々は雲で見えません。

12:00です。 お昼を持ってこなかったので、帰ることにします。

来たときとは違う道を帰ろうと、石切り場と言うところまで登ってみます。

明るい広葉樹の林に、道順を示す青や赤のテープがあります。

向うに、赤いものが翻っていると思い、近づくと鯉のぼりです。

13:00 ここが石切り場です。

展望がよく、右下には中山霊園が見えます。

斜め左下に降りていくと、尾根道のようになってきたので、さらに降ります。

途中に、「牛伏寺~鉢伏山」の道標があり、少し下に獣防止の柵があります。

柵に沿って下りますが、結局この道は柵の内側に入るのです。 14:15です。

柵内の道を、どんどん下ります。

向うが明るくなって、最後の急坂を下りるとダム上の駐車場です。

道標があって、「鉢伏山 5.7km」とありました。

まだ、紅葉には早いダムの写真です。

ここから、牛伏川の駐車場まで歩きます。

14:40到着でしたので、4時間ほど歩いたことになります。

また、来たいと思います。

明治・大正の石積み施設が、今も健在でこの谷間を守っているところを。

石積み施設が、山や川に融和した独特な景観に会うために。

秋の爺ケ岳に登る

山好きな友達に誘われて、初めての爺ケ岳です。

6:30 扇沢駅近く、籠川沿いにある登山口を出発。

7:20 急な坂を登ると、「八ッ見ベンチ」とあり、素晴らしい眺望。

カメラ片手の女性に聞くと、「正面が針ノ木岳・左手に蓮華が見える。」と教えていただく。

さらに進んで、7:40 「駅見坂」とある場所で、左に蓮華岳、右に針ノ木岳をパチリ。

下方には、扇沢の駐車場が見えます。

安曇野から見ると、針ノ木岳は蓮華岳の陰に隠れているようです。

7:50 彼方の稜線に、赤い屋根の建物が、「種池山荘」とのこと。

(クリックして大きくしてね。)

道沿いには、赤い実をつけたゴゼンタチバナ。

8:30 「一枚岩」を通過、 まもなく鮮やかな紅葉が目につくようになります。

9:30 「ガレ場」を通過。

10:00 種池山荘に到着ですが、この辺りから霧が濃くなってきます。

降りてきた人からは、「稜線は風が強く、寒い。」と、教えられる。

予備のチョッキに手袋、寒さよけの雨具を着込んで出発です。

稜線はハイマツ帯です。

霧が無ければ、周囲の山々が見えると思うのですが、黙々と進むだけです。

10:50 降りてきた人から、「少し上に、ライチョウがいますよ。」と教えていただく。

いました。3羽見えます。 家族でしょうか?

思いがけない「霧の贈り物」です。

気を良くして、歩くうちに霧も少しずつ晴れてくるようです。

11:05 爺ケ岳中峰の標識です。

11:20 山頂(2670m)です。

霧の晴れ間に撮った「針ノ木岳」と頭だけの「鹿島槍」です。

南峰(2660m)への道です。 帰り道に登ってみます。

山頂でゆっくりしていたので、12:30出発です。

来る時は、気づかなかった「シラタマノキ」です。

稜線では、チングルマ・ガンコウラン・シャクナゲなどが、ハイマツの間に目につきます。

日の短い時期なので、帰りを急ぎます。

大分下がったところで「リンドウ」 です。 木曽五木のひとつ「ネズコ」です。

ネズコは、クロベとも言い、「この木が多いことから黒部の名がつけられた。」と聞いたことがあります。

16:30 だいぶ歩いて、ようやく登山口に到着です。

登るときには、気がつかなかった看板です。

標高1350mとあり、頂上が2670mなので、標高差 1320mです。

時間は、登りに4時間40分、下りに4時間20分 ちょうど9時間かかりました。

あす以降の、筋肉痛が気がかりなジイサンの爺ケ岳登山でした。

6:30 扇沢駅近く、籠川沿いにある登山口を出発。

7:20 急な坂を登ると、「八ッ見ベンチ」とあり、素晴らしい眺望。

カメラ片手の女性に聞くと、「正面が針ノ木岳・左手に蓮華が見える。」と教えていただく。

さらに進んで、7:40 「駅見坂」とある場所で、左に蓮華岳、右に針ノ木岳をパチリ。

下方には、扇沢の駐車場が見えます。

安曇野から見ると、針ノ木岳は蓮華岳の陰に隠れているようです。

7:50 彼方の稜線に、赤い屋根の建物が、「種池山荘」とのこと。

(クリックして大きくしてね。)

道沿いには、赤い実をつけたゴゼンタチバナ。

8:30 「一枚岩」を通過、 まもなく鮮やかな紅葉が目につくようになります。

9:30 「ガレ場」を通過。

10:00 種池山荘に到着ですが、この辺りから霧が濃くなってきます。

降りてきた人からは、「稜線は風が強く、寒い。」と、教えられる。

予備のチョッキに手袋、寒さよけの雨具を着込んで出発です。

稜線はハイマツ帯です。

霧が無ければ、周囲の山々が見えると思うのですが、黙々と進むだけです。

10:50 降りてきた人から、「少し上に、ライチョウがいますよ。」と教えていただく。

いました。3羽見えます。 家族でしょうか?

思いがけない「霧の贈り物」です。

気を良くして、歩くうちに霧も少しずつ晴れてくるようです。

11:05 爺ケ岳中峰の標識です。

11:20 山頂(2670m)です。

霧の晴れ間に撮った「針ノ木岳」と頭だけの「鹿島槍」です。

南峰(2660m)への道です。 帰り道に登ってみます。

山頂でゆっくりしていたので、12:30出発です。

来る時は、気づかなかった「シラタマノキ」です。

稜線では、チングルマ・ガンコウラン・シャクナゲなどが、ハイマツの間に目につきます。

日の短い時期なので、帰りを急ぎます。

大分下がったところで「リンドウ」 です。 木曽五木のひとつ「ネズコ」です。

ネズコは、クロベとも言い、「この木が多いことから黒部の名がつけられた。」と聞いたことがあります。

16:30 だいぶ歩いて、ようやく登山口に到着です。

登るときには、気がつかなかった看板です。

標高1350mとあり、頂上が2670mなので、標高差 1320mです。

時間は、登りに4時間40分、下りに4時間20分 ちょうど9時間かかりました。

あす以降の、筋肉痛が気がかりなジイサンの爺ケ岳登山でした。

からたきの峯に登る

「からたきの峯 市民登山」 の募集があったので参加しました。

からたきの峯(標高1857.7m)へ登るのは初めてですので、

どんな山か楽しみです。

案内していただく人も入れて、40数名ほどの人員で登山口へ向かいます。

小曽部川上流の白滝を過ぎた辺りの広場に車を止め、8:45 出発です。

ここから、送電線の巡視路を登り、林道に出たら、この看板の処を登ります。

道端には、そば打ちのつなぎに使うというオヤマボクチ・可憐な白い花をつけた

オトコエシ・黄色のアキノキリンソウ・薄紫のノコンギクなどが、足元に咲き乱れます。

9:20 新池に着きました。 ここは、二重稜線で成立した凹地だそうです。

以前は、ヒツジグサがあったが、土砂で池が埋まっていくにつれ、

ミツガシワに変わりつつあるそうです。

ここでは、雨乞いの山の神・モチの木・シャクナゲなど目につきます。

赤い実は、6月頃白い花をつけているオオカメノキです。

地元の小曽部の人たちが笹を刈りはらった登山道の脇に

ハンゴンソウの花です。

山頂に近い尾根には、少しですが天然林が残されています。

コメツガ・ブナ・ウラジロモミ・天然カラマツなどの根元に、イチヨウランです。

11:50 笹を幅広く刈ってある尾根道を辿ります。

チョウセンマツ(チョウセンゴヨウマツ)が群生しています。

れっきとした日本産ですが、単体で生育することが多く、

このように集まっていることが珍しいそうです。

12:00 頂上への最後の急坂です。

山頂には、三角点や標柱などがあり、奈良井川・九里巾などの樹木のつながりが良く分かります。

また、塩尻峠の方向には、諏訪湖が望めるのです。

八ヶ岳は雲にかくれています。(クリックして大きくしてね。)

熊にかじられたと言う標柱と三角点です。

南西の方向にも、藪を切りはらった展望場所がありますが、雲が多くて見えませんでした。

山頂でゆっくり昼食をとり、 13:15 来た時と同じ道を下り始めます。

14:00 新池です。 この付近から下は、手入れされたカラマツ林が続きます。

15:00 駐車場所へ到着です。 約6時間半の山歩きでした。

塩尻市役所の皆さん・ボランティアの皆さんお世話になりました。

貴重な経験ができ、ありがとうございました。

からたきの峯(標高1857.7m)へ登るのは初めてですので、

どんな山か楽しみです。

案内していただく人も入れて、40数名ほどの人員で登山口へ向かいます。

小曽部川上流の白滝を過ぎた辺りの広場に車を止め、8:45 出発です。

ここから、送電線の巡視路を登り、林道に出たら、この看板の処を登ります。

道端には、そば打ちのつなぎに使うというオヤマボクチ・可憐な白い花をつけた

オトコエシ・黄色のアキノキリンソウ・薄紫のノコンギクなどが、足元に咲き乱れます。

9:20 新池に着きました。 ここは、二重稜線で成立した凹地だそうです。

以前は、ヒツジグサがあったが、土砂で池が埋まっていくにつれ、

ミツガシワに変わりつつあるそうです。

ここでは、雨乞いの山の神・モチの木・シャクナゲなど目につきます。

赤い実は、6月頃白い花をつけているオオカメノキです。

地元の小曽部の人たちが笹を刈りはらった登山道の脇に

ハンゴンソウの花です。

山頂に近い尾根には、少しですが天然林が残されています。

コメツガ・ブナ・ウラジロモミ・天然カラマツなどの根元に、イチヨウランです。

11:50 笹を幅広く刈ってある尾根道を辿ります。

チョウセンマツ(チョウセンゴヨウマツ)が群生しています。

れっきとした日本産ですが、単体で生育することが多く、

このように集まっていることが珍しいそうです。

12:00 頂上への最後の急坂です。

山頂には、三角点や標柱などがあり、奈良井川・九里巾などの樹木のつながりが良く分かります。

また、塩尻峠の方向には、諏訪湖が望めるのです。

八ヶ岳は雲にかくれています。(クリックして大きくしてね。)

熊にかじられたと言う標柱と三角点です。

南西の方向にも、藪を切りはらった展望場所がありますが、雲が多くて見えませんでした。

山頂でゆっくり昼食をとり、 13:15 来た時と同じ道を下り始めます。

14:00 新池です。 この付近から下は、手入れされたカラマツ林が続きます。

15:00 駐車場所へ到着です。 約6時間半の山歩きでした。

塩尻市役所の皆さん・ボランティアの皆さんお世話になりました。

貴重な経験ができ、ありがとうございました。

ぐるりと回って、烏帽子岩へ

最初は、カヤの平へ「ブナの新緑」を見に行く予定でしたが、

「まだ雪がたくさん残っている。」と言うことで、松本市三才山の烏帽子岩に

変更です。

8;40 三才山トンネルの入り口・北側(左)から入山します。

2万5千分の1の地図で、標高が、1100mくらいです。

送電線の巡視路を利用させてもらうのですが、

沢に沿った崩れやすい道のため、慎重に進みます。

道沿いには、モミジガサ・ヤブレガサや毒草のハシリドコロがあります。

カラマツは、芽吹いたばかりに見えます。

10:00 小雨のなか、稜線に立つ鉄塔に着きました。

西の方向に、以前歩いたことのある戸谷峰(1629m)が見えます。

何となく気品ありげなルイヨウボタンです。後方の大きな葉っぱは、

コバイケイソウです。

11:20 六人坊(1618m)に到着です。

ここには三角点があり、「美ヶ原トレイル」として整備が進んでいるそうです。

ヤマザクラが咲きだして、ミツバツツジ・ドウダンはつぼみですが、

開花寸前という状態です。

12:00 三才山峠(1605m)に着きました。 昼食をとります。

この峠は、古代から交通の要所として利用されていたようです。

いつも思うのですが、「昔の人は、本当に足が強かった。」のですね。

ここからは、林道蝶ケ原線を歩きます。

遠くに目的地の「烏帽子岩」が見えます。

ここに写っているのは、カエデの花です。

このカエデの種類は分かりませんが、枝が張って立派な樹形をした大木です。

ほかに、ウリハダカエデの花も咲いていました。

林道からすぐのところに、烏帽子岩が見える位置まで来ました。

13:15 烏帽子岩(1621m)到着です。

落ちないよう、交代にザイルで確保してもらって写しました。

南には、美ヶ原の武石峰(1972m)が望め、西には松本平から島々谷が

見えます。

天気が良ければ、北アルプスが望むことができるのです。

また、松本市島内から来た仲間の一人は、

烏帽子岩が自宅から見えるそうです。

こうして、周囲の景色を楽しんだ後、一之瀬まで下ります。

約1時間歩いて、15:30 到着です。

今日のコースは、三才山を中心にぐるりと

円を描いたことになり、

休憩時間を含むと、約8時間・歩行数で

20、000歩余りでした。

今回は、時期が良く、数々の花に巡り合えたのも幸いだったと思います。

ニリンソウ、エンゴサク、アマナ、3種類のスミレ、ヒメイチゲ、タケシマラン、

ツバメオモト、エンレイソウ、ウスバサイシン、ヒトリシズカ、カタバミなどです。

「まだ雪がたくさん残っている。」と言うことで、松本市三才山の烏帽子岩に

変更です。

8;40 三才山トンネルの入り口・北側(左)から入山します。

2万5千分の1の地図で、標高が、1100mくらいです。

送電線の巡視路を利用させてもらうのですが、

沢に沿った崩れやすい道のため、慎重に進みます。

道沿いには、モミジガサ・ヤブレガサや毒草のハシリドコロがあります。

カラマツは、芽吹いたばかりに見えます。

10:00 小雨のなか、稜線に立つ鉄塔に着きました。

西の方向に、以前歩いたことのある戸谷峰(1629m)が見えます。

何となく気品ありげなルイヨウボタンです。後方の大きな葉っぱは、

コバイケイソウです。

11:20 六人坊(1618m)に到着です。

ここには三角点があり、「美ヶ原トレイル」として整備が進んでいるそうです。

ヤマザクラが咲きだして、ミツバツツジ・ドウダンはつぼみですが、

開花寸前という状態です。

12:00 三才山峠(1605m)に着きました。 昼食をとります。

この峠は、古代から交通の要所として利用されていたようです。

いつも思うのですが、「昔の人は、本当に足が強かった。」のですね。

ここからは、林道蝶ケ原線を歩きます。

遠くに目的地の「烏帽子岩」が見えます。

ここに写っているのは、カエデの花です。

このカエデの種類は分かりませんが、枝が張って立派な樹形をした大木です。

ほかに、ウリハダカエデの花も咲いていました。

林道からすぐのところに、烏帽子岩が見える位置まで来ました。

13:15 烏帽子岩(1621m)到着です。

落ちないよう、交代にザイルで確保してもらって写しました。

南には、美ヶ原の武石峰(1972m)が望め、西には松本平から島々谷が

見えます。

天気が良ければ、北アルプスが望むことができるのです。

また、松本市島内から来た仲間の一人は、

烏帽子岩が自宅から見えるそうです。

こうして、周囲の景色を楽しんだ後、一之瀬まで下ります。

約1時間歩いて、15:30 到着です。

今日のコースは、三才山を中心にぐるりと

円を描いたことになり、

休憩時間を含むと、約8時間・歩行数で

20、000歩余りでした。

今回は、時期が良く、数々の花に巡り合えたのも幸いだったと思います。

ニリンソウ、エンゴサク、アマナ、3種類のスミレ、ヒメイチゲ、タケシマラン、

ツバメオモト、エンレイソウ、ウスバサイシン、ヒトリシズカ、カタバミなどです。

春の里山

連休明けに、山の仲間と塩尻市近郊の山を歩いてみました。

歩きだして、すぐです。 「 カモシカ。」 の声に右手を見るとーーー。

遠ざかるように歩いていましたが、こちらに興味を持ったのか、立ち止まって

見ています。 (クリックして大きくしてね。)

カラマツ林を最近間伐したようで、倒木がゴロゴロしています。

生き物では、他にサルの群れ・ヤマカガシ(蛇)に出合いました。

イカリソウです。

雪の多い県北のものは、白色が多いようです。

シジュウカラの声に励まされながら、尾根道を歩きます。

麓から尾根まで間伐してあるので、林内は見通しが良いです。

山の中がきれいになると、山野草などは増えるように思います。

ササユリです。もう少し大きな株になると、ピンクの花をつけるでしょう。

下はチゴユリです。

そのほかに、ここにはスミレ、ヒトリシズカなどが咲いていました。

山菜採りも目的でしたが、今年は思いのほか「季節が早く進んで」、コシアブラ・タラノメなどの時期が過ぎていました。

この花は、数日後、違う場所で見つけました。

白い花弁の先が少しピンクがかっています。

サラサドウダンとも違うようで、初めて見ました。

ほかに、ミツバツツジ・ハルリンドウ・スミレの仲間など。

そういえば、黒々としたクマの落し物も、早くもありました。

歩きだして、すぐです。 「 カモシカ。」 の声に右手を見るとーーー。

遠ざかるように歩いていましたが、こちらに興味を持ったのか、立ち止まって

見ています。 (クリックして大きくしてね。)

カラマツ林を最近間伐したようで、倒木がゴロゴロしています。

生き物では、他にサルの群れ・ヤマカガシ(蛇)に出合いました。

イカリソウです。

雪の多い県北のものは、白色が多いようです。

シジュウカラの声に励まされながら、尾根道を歩きます。

麓から尾根まで間伐してあるので、林内は見通しが良いです。

山の中がきれいになると、山野草などは増えるように思います。

ササユリです。もう少し大きな株になると、ピンクの花をつけるでしょう。

下はチゴユリです。

そのほかに、ここにはスミレ、ヒトリシズカなどが咲いていました。

山菜採りも目的でしたが、今年は思いのほか「季節が早く進んで」、コシアブラ・タラノメなどの時期が過ぎていました。

この花は、数日後、違う場所で見つけました。

白い花弁の先が少しピンクがかっています。

サラサドウダンとも違うようで、初めて見ました。

ほかに、ミツバツツジ・ハルリンドウ・スミレの仲間など。

そういえば、黒々としたクマの落し物も、早くもありました。

子檀嶺岳を歩く

子檀嶺岳(コマユミダケ)、読むことが難しい山ですが、いつもの仲間と登って

きました。

青木村の道の駅から見たところです。

ちょっと変わった恰好をしていますが、山頂まで1時間30分ほどの歩きやすい山でした。

松本駅――田沢―― 西条―― R143号― 青木峠

よく見かける蝶のさなぎ、 裸木や枯れ草の山では、目につきます。

何という蝶でしょうか。

ダンコウバイ 尾根や山頂で見かけました。

葉芽の展開に先駆けて、黄色い花を咲かせます。

茎を折り取ると、ツンとした香りが漂います。

登り口に、12:30到着です。

もう一山と、行きたいところですが、雨が降りそうなので

近くの大法寺を参拝します。

国宝の三重塔です。

国宝の三重塔です。

見返りの塔とも言われ

古くから親しまれているそうです。

シダレザクラが咲きはじめて

います。

境内には、赤いよだれかけの

六地蔵様、ユーモラスな

羅漢の石像、カヤの巨木、

足元の小さな草花など

心が和む風景に満ちています。

境内の梅林の向こうに、夫神山(オガミヤマ)が見えました。

今日登った子檀嶺岳(コマユミダケ)と、十観山(ジュッカンヤマ)で

青木村三山と言うそうです。 また、来たいと思います。

帰りは、田沢温泉の有乳湯(ウチユ)を楽しみます。

石畳の坂道に沿った、落ち着いた感じの温泉街です。

ぬるめのお湯に浸かって、ゆったりとくつろいで帰ります。

きました。

青木村の道の駅から見たところです。

ちょっと変わった恰好をしていますが、山頂まで1時間30分ほどの歩きやすい山でした。

松本駅――田沢―― 西条―― R143号― 青木峠

フキノトウ

緑の少ない今の時期ですが、登る途中で、ニワトコの芽吹き、

ヒカゲノカズラなどが見られました。

よく見かける蝶のさなぎ、 裸木や枯れ草の山では、目につきます。

何という蝶でしょうか。

ダンコウバイ 尾根や山頂で見かけました。

葉芽の展開に先駆けて、黄色い花を咲かせます。

茎を折り取ると、ツンとした香りが漂います。

山頂です。 曇り空のためはっきりしませんが、塩田平の田畑や

ため池が見えます。

お昼休みの後、下山します。

尾根の付近は広葉樹、マツタケの止め山もあります。

間伐して間もないため、林の中は見通しが良いのですが、

雑木などが少ないのは残念です。

登り口に、12:30到着です。

もう一山と、行きたいところですが、雨が降りそうなので

近くの大法寺を参拝します。

見返りの塔とも言われ

古くから親しまれているそうです。

シダレザクラが咲きはじめて

います。

境内には、赤いよだれかけの

六地蔵様、ユーモラスな

羅漢の石像、カヤの巨木、

足元の小さな草花など

心が和む風景に満ちています。

境内の梅林の向こうに、夫神山(オガミヤマ)が見えました。

今日登った子檀嶺岳(コマユミダケ)と、十観山(ジュッカンヤマ)で

青木村三山と言うそうです。 また、来たいと思います。

帰りは、田沢温泉の有乳湯(ウチユ)を楽しみます。

石畳の坂道に沿った、落ち着いた感じの温泉街です。

ぬるめのお湯に浸かって、ゆったりとくつろいで帰ります。

小谷村スノーシュー

友達に誘われて、 小谷村でのスノーシューに参加しました。

夜半からの雪降りで、柔らかな新雪を踏んで歩く一日となりました。

10:00 牛方宿からスタートです。

ここは、冬はお休みで、雪が軒先まで積もっています。

「青い旗」は主催のJAFさんのものです。

ここには、ずいぶん前、夏に来ただけで土地勘がありませんが、地元のガイドさんが案内してくれるのです。

まず、塩の道にもなっている、ノルディックのコースに沿って進み、帰りは山の尾根を歩くのです。

コースの途中で、ガイドさんが説明しているところです。

「頑張って歩けば、山頂でおいしいアメをごちそうします。」と期待させます。

雪に埋もれた百体観音を通過し、尾根を登って行くところです。

山中で、小学生ぐらいの子供達を交えた20名ほどのグループに会いました。

スキーを履いたり、ソリを持った元気なこどもたちです。

広い尾根を歩いて行く途中、雪の降るナラやモミジなどの林です。

(クリックして大きくしてね)

これは何でしょう?

山繭蛾(ヤママユガ)の蛹。 天蚕とも言うそうです。 ガイドさんが見せてくれました。

そして、お楽しみのアメと言うのは、「キハダを入れた水あめ・クロモジのお茶」でした。

両方とも山の幸です。

キハダの樹皮は百草丸の原料で苦いものですが、水あめに溶かしこんでほど良い香りと甘さ。

クロモジは、乾燥した枝を煎じたもので、やはり香りを楽しむのです。

こういう使い方もあることに、驚きました。

牛方宿まで戻って、午後から栂池ウッドチップロードの方へ行きます。

雪が本格的に降り出したため、約1時間に短縮したコースになりました。

途中で、ガイドさんから教わりました。

ツルマサキが広葉樹に巻きついて、ここだけが緑色に見えます。

次は、ミズキです。枝が水平に広がり、白い細かな花がつく木です。

この枝に、米粉の「マユダマ」を刺して、ドンド焼きに使うそうです。

(うちの方では、柳の枝を使うことが多いです。)

カモシカに出会うことを期待し、親沢川の崖上まで進みました。

カモシカには会えませんでしたが、なぜか、みんな前方を見つめています。

少しだけど、陽が射して白馬村との境界にある山が見えたのです。

(山の名前は忘れましたけど。)

はっきりしませんが、山並みは分かりますので、クリックしてみてください。

こうして、3時間ほどのスノーシューでしたが、新雪を存分に楽しむことができ

感謝です。

JAFさん・村のガイドさんたち お世話になり、ありがとうございました。

夜半からの雪降りで、柔らかな新雪を踏んで歩く一日となりました。

10:00 牛方宿からスタートです。

ここは、冬はお休みで、雪が軒先まで積もっています。

「青い旗」は主催のJAFさんのものです。

ここには、ずいぶん前、夏に来ただけで土地勘がありませんが、地元のガイドさんが案内してくれるのです。

まず、塩の道にもなっている、ノルディックのコースに沿って進み、帰りは山の尾根を歩くのです。

コースの途中で、ガイドさんが説明しているところです。

「頑張って歩けば、山頂でおいしいアメをごちそうします。」と期待させます。

雪に埋もれた百体観音を通過し、尾根を登って行くところです。

山中で、小学生ぐらいの子供達を交えた20名ほどのグループに会いました。

スキーを履いたり、ソリを持った元気なこどもたちです。

広い尾根を歩いて行く途中、雪の降るナラやモミジなどの林です。

(クリックして大きくしてね)

これは何でしょう?

山繭蛾(ヤママユガ)の蛹。 天蚕とも言うそうです。 ガイドさんが見せてくれました。

そして、お楽しみのアメと言うのは、「キハダを入れた水あめ・クロモジのお茶」でした。

両方とも山の幸です。

キハダの樹皮は百草丸の原料で苦いものですが、水あめに溶かしこんでほど良い香りと甘さ。

クロモジは、乾燥した枝を煎じたもので、やはり香りを楽しむのです。

こういう使い方もあることに、驚きました。

牛方宿まで戻って、午後から栂池ウッドチップロードの方へ行きます。

雪が本格的に降り出したため、約1時間に短縮したコースになりました。

途中で、ガイドさんから教わりました。

ツルマサキが広葉樹に巻きついて、ここだけが緑色に見えます。

次は、ミズキです。枝が水平に広がり、白い細かな花がつく木です。

この枝に、米粉の「マユダマ」を刺して、ドンド焼きに使うそうです。

(うちの方では、柳の枝を使うことが多いです。)

カモシカに出会うことを期待し、親沢川の崖上まで進みました。

カモシカには会えませんでしたが、なぜか、みんな前方を見つめています。

少しだけど、陽が射して白馬村との境界にある山が見えたのです。

(山の名前は忘れましたけど。)

はっきりしませんが、山並みは分かりますので、クリックしてみてください。

こうして、3時間ほどのスノーシューでしたが、新雪を存分に楽しむことができ

感謝です。

JAFさん・村のガイドさんたち お世話になり、ありがとうございました。

霧ヶ峰スノーシュー

今シーズン2回目のスノーシューです。

快晴とは言えませんが、まずますの天気です。

10:10 沢渡(サワワタリ)をスタートです。

太陽が傘をかぶったよう。

ウサギなど小動物の足跡やミズナラ・コナシなどの冬景色の中、

緩やかな登りを一歩ずつ進みます。

11:00 車山肩の 「ころぼっくるヒュッテ」 (1920m)付近です。

来た道を振り返ると、鷲ヶ峰と三峯山の手前に、八島ヶ原湿原1632mです。

背景に、御岳から乗鞍北アルプスが遠望できます。

遠くてはっきりしませんが、三峯山と美ヶ原の間に鹿島槍ヶ岳が見えるのです。

(クリックして大きくしてね。)

「霧ケ峰湿原」を通ります。 植物保護のため、歩く道は柵の内です。

雪の下は木道になっているようです。

レンゲツツジが多く6月頃に来てみたい場所です。

蝶々深山(1836m)

12:00です。このまま少し歩いて、

風当たりの弱いところで昼食にします。

ウサギの足跡です。

やや雪の深いところに

ありました。

実際にウサギなどの小動物

を目にすることはほとんど

ありませんが、

雪には、こうした発見の

楽しみもありますね。

シカの食害です。

カラマツの幹を齧ってあります。

湿原の周囲には柵を巡らせてありますが、シカが2頭入ってしまったそうです。

雪解けのとき、貴重な植物が食べられずにすむ方策があるのでしょうか。

桟敷の跡です。

古い時代に、武技を競って奉納する場面を見た、ひな壇の跡が、

段々になっています。

この霧ケ峰は、草刈りなど、古くから人の手が入っているのです。

県史跡の看板です

(クリックして大きくしてね。)

八島ケ原湿原 13:15

沢渡 帰着 13:45

約3時間半の行程でした。

本日の歩行数 11,000歩

最後に、片倉館で入浴。ゆっくり楽しめた一日でした。

快晴とは言えませんが、まずますの天気です。

10:10 沢渡(サワワタリ)をスタートです。

太陽が傘をかぶったよう。

ウサギなど小動物の足跡やミズナラ・コナシなどの冬景色の中、

緩やかな登りを一歩ずつ進みます。

11:00 車山肩の 「ころぼっくるヒュッテ」 (1920m)付近です。

来た道を振り返ると、鷲ヶ峰と三峯山の手前に、八島ヶ原湿原1632mです。

背景に、御岳から乗鞍北アルプスが遠望できます。

遠くてはっきりしませんが、三峯山と美ヶ原の間に鹿島槍ヶ岳が見えるのです。

(クリックして大きくしてね。)

「霧ケ峰湿原」を通ります。 植物保護のため、歩く道は柵の内です。

雪の下は木道になっているようです。

レンゲツツジが多く6月頃に来てみたい場所です。

蝶々深山(1836m)

12:00です。このまま少し歩いて、

風当たりの弱いところで昼食にします。

ウサギの足跡です。

やや雪の深いところに

ありました。

実際にウサギなどの小動物

を目にすることはほとんど

ありませんが、

雪には、こうした発見の

楽しみもありますね。

シカの食害です。

カラマツの幹を齧ってあります。

湿原の周囲には柵を巡らせてありますが、シカが2頭入ってしまったそうです。

雪解けのとき、貴重な植物が食べられずにすむ方策があるのでしょうか。

桟敷の跡です。

古い時代に、武技を競って奉納する場面を見た、ひな壇の跡が、

段々になっています。

この霧ケ峰は、草刈りなど、古くから人の手が入っているのです。

県史跡の看板です

(クリックして大きくしてね。)

八島ケ原湿原 13:15

沢渡 帰着 13:45

約3時間半の行程でした。

本日の歩行数 11,000歩

最後に、片倉館で入浴。ゆっくり楽しめた一日でした。

安曇野から見る北アルプス

よく晴れた冬の一日、「山を見に行こう。」と家内が言うので、安曇野へ出かけた。

最初は、「堀金道の駅」の近く、十ケ堰の流れに沿って。

田園の向こう、西北に白馬方面の山が見えるが、まだ少し雲がかかっている。

真北の方向にも、白い山が見える。

(クリックして大きくしてね。)

(クリックして大きくしてね。)

あれは何と言う山なんだろう。

妙高山に似ている、それとも雨飾山か?

「堀金道の駅」を覗いた、ここの食堂のメニュ―は美味しそう。

でも、お昼には早すぎます。

先を急いで、穂高で有明山(2268m)をパチリと一枚。

散歩中のご婦人と、家内が話してます。「有明山の左が燕岳だよ。」教えていただく。

山がよく見えるうちに、もっと近づこうと車を山麓へ走らすが.-------

不思議、ふしぎ、反って遠くに離れていくようだ。

もう一度、下に下りる。北へ向かうと、「アルプス展望ロード」の看板だ。

乳川の近くに良い場所があった。 ヨシ、ここだ。

乳川の岸辺が、遊歩道になっている。 松川村細野地区です。

ここでパチリ。(クリックして大きくしてね。)

左の写真が、蓮華岳(2799m)です。

右の写真が、爺ケ岳(2670m) ・鹿島槍ケ岳(2889m)

五龍岳(2814m)・白馬岳(2932m)です。

雪形の現れるころ、もっと近くで、白馬村まで行って撮りたい山です。

穂高の大王わさび農場の付近で。

少し遠いですが、蓮華岳~白馬岳まで入っています。

(クリックしてね。)

帰り道、常念岳(2857m)を撮ってみました。

左が、先ほどのわさび農場・右が南に移動した子供病院の近くです。

最初は、「堀金道の駅」の近く、十ケ堰の流れに沿って。

田園の向こう、西北に白馬方面の山が見えるが、まだ少し雲がかかっている。

真北の方向にも、白い山が見える。

(クリックして大きくしてね。)

(クリックして大きくしてね。)あれは何と言う山なんだろう。

妙高山に似ている、それとも雨飾山か?

「堀金道の駅」を覗いた、ここの食堂のメニュ―は美味しそう。

でも、お昼には早すぎます。

先を急いで、穂高で有明山(2268m)をパチリと一枚。

散歩中のご婦人と、家内が話してます。「有明山の左が燕岳だよ。」教えていただく。

山がよく見えるうちに、もっと近づこうと車を山麓へ走らすが.-------

不思議、ふしぎ、反って遠くに離れていくようだ。

もう一度、下に下りる。北へ向かうと、「アルプス展望ロード」の看板だ。

乳川の近くに良い場所があった。 ヨシ、ここだ。

乳川の岸辺が、遊歩道になっている。 松川村細野地区です。

ここでパチリ。(クリックして大きくしてね。)

左の写真が、蓮華岳(2799m)です。

右の写真が、爺ケ岳(2670m) ・鹿島槍ケ岳(2889m)

五龍岳(2814m)・白馬岳(2932m)です。

雪形の現れるころ、もっと近くで、白馬村まで行って撮りたい山です。

穂高の大王わさび農場の付近で。

少し遠いですが、蓮華岳~白馬岳まで入っています。

(クリックしてね。)

帰り道、常念岳(2857m)を撮ってみました。

左が、先ほどのわさび農場・右が南に移動した子供病院の近くです。

八ヶ岳をスノーシューで

八ヶ岳をスノーシューで歩こう。

ベテランのリーダーに引率された、いつものメンバーでの山行です。

9:40 ピラタス蓼科ロープウェイに乗車ーー 10:00 山頂駅

スキーゲレンデの向こうは、蓼科山です。

ロープウェイの中からは遠くの南アルプス・中央アルプス・御岳山・

北アルプスが よく見え、絶好の登山日和です。

山頂駅(2,237m)から、スノーシューを着けて出発。

今日一日は、天気が良いとの予報なので、縞枯山へ足を延ばす

ことになりました。

まもなく、縞枯山荘が見えてきました。

山荘の前は、雪原になっていますが、雪のない時は、湿原らしく立ち入り禁止です。

登山道は、スノーシューには勾配の急な直登の道でしたが、

思ったより早く、稜線が明るくなっているのが分かり、楽に登れた感じです。

11:10 縞枯山(2403m)の稜線に到着です。

展望台からは、南八ヶ岳の 編笠岳・赤岳・阿弥陀岳などの峰々がみえます。

稜線のシラビソなどの樹木は枯れていますが、次の世代が育っています。

茶臼山方面に下り、五辻を経由して、ロープウェイの駅まで戻る途中、

樹木へのシカの食み跡が目につきます。 この新しい傷は今冬のもので、

薄い形成層をぐるりと食べられると、木は枯れるのです。沢山の食み跡を見る

と増えすぎたシカを間引く必要があると感じるのです。

そうは言いながら、車での帰途に、道路を横切ろうと雪の林中で待っていた

シカの可愛い姿に感動させられたりもするのです。

途中で、今日の目的地「北横岳」の山並みが見えます。

五辻で昼食をとり、ロープウェイ駅へ着いたのが、13:30でした。

山頂駅からは、スキーヤー達が次々とコースへ出ていきます。

縞枯山周辺の案内板です。

いよいよ、坪庭を経由して北横岳へ向かいます。

岩石と盆栽のような樹木が坪庭のような広がりを見せるのです。

登りにかかり、熟年の男女ペアとすれちがいました。

アイゼンを着けています。 慣れているらしく、足早に下っていきます。

15:20 北横岳ヒュッテ(2400m 40人収容)に到着です。

明日は雪降りになりそうですから、休まず山頂に行ってきます。

シラビソの樹林帯を登ります。この辺りは、積雪量が多いようです。

北横岳(2480m)の南峰・北峰に行きました。

もう雪が降りだして、眺望が効きませんが、今日のうちに来てよかったです。

これは、岩の隙間から吹き出す風が凍った 結晶 だそうです。

登山道の脇にありました。

16:30 北横岳ヒュッテ到着 今日の歩行数は16、000歩でした。

薪ストーブの周りで、ヒュッテのオーナーも加わり、

ビール・コーヒー・持ち寄りのつまみで、ゆっくり談笑します。

オーナーの写真ブックを見せてもらったり、楽しいひとときでした。

続きを読む

ベテランのリーダーに引率された、いつものメンバーでの山行です。

9:40 ピラタス蓼科ロープウェイに乗車ーー 10:00 山頂駅

スキーゲレンデの向こうは、蓼科山です。

ロープウェイの中からは遠くの南アルプス・中央アルプス・御岳山・

北アルプスが よく見え、絶好の登山日和です。

山頂駅(2,237m)から、スノーシューを着けて出発。

今日一日は、天気が良いとの予報なので、縞枯山へ足を延ばす

ことになりました。

まもなく、縞枯山荘が見えてきました。

山荘の前は、雪原になっていますが、雪のない時は、湿原らしく立ち入り禁止です。

登山道は、スノーシューには勾配の急な直登の道でしたが、

思ったより早く、稜線が明るくなっているのが分かり、楽に登れた感じです。

11:10 縞枯山(2403m)の稜線に到着です。

展望台からは、南八ヶ岳の 編笠岳・赤岳・阿弥陀岳などの峰々がみえます。

稜線のシラビソなどの樹木は枯れていますが、次の世代が育っています。

茶臼山方面に下り、五辻を経由して、ロープウェイの駅まで戻る途中、

樹木へのシカの食み跡が目につきます。 この新しい傷は今冬のもので、

薄い形成層をぐるりと食べられると、木は枯れるのです。沢山の食み跡を見る

と増えすぎたシカを間引く必要があると感じるのです。

そうは言いながら、車での帰途に、道路を横切ろうと雪の林中で待っていた

シカの可愛い姿に感動させられたりもするのです。

途中で、今日の目的地「北横岳」の山並みが見えます。

五辻で昼食をとり、ロープウェイ駅へ着いたのが、13:30でした。

山頂駅からは、スキーヤー達が次々とコースへ出ていきます。

縞枯山周辺の案内板です。

いよいよ、坪庭を経由して北横岳へ向かいます。

岩石と盆栽のような樹木が坪庭のような広がりを見せるのです。

登りにかかり、熟年の男女ペアとすれちがいました。

アイゼンを着けています。 慣れているらしく、足早に下っていきます。

15:20 北横岳ヒュッテ(2400m 40人収容)に到着です。

明日は雪降りになりそうですから、休まず山頂に行ってきます。

シラビソの樹林帯を登ります。この辺りは、積雪量が多いようです。

北横岳(2480m)の南峰・北峰に行きました。

もう雪が降りだして、眺望が効きませんが、今日のうちに来てよかったです。

これは、岩の隙間から吹き出す風が凍った 結晶 だそうです。

登山道の脇にありました。

16:30 北横岳ヒュッテ到着 今日の歩行数は16、000歩でした。

薪ストーブの周りで、ヒュッテのオーナーも加わり、

ビール・コーヒー・持ち寄りのつまみで、ゆっくり談笑します。

オーナーの写真ブックを見せてもらったり、楽しいひとときでした。

続きを読む

冬の山

今日は、久しぶりに山がよく見えました。 自転車で写真の撮れそうな場所を探します。

最初は、国道19号の歩道橋から「穂高連峰」です。

まだ少し雲がありますが、なんとか写っています。

次は塩尻駅の西口の南から、「八ヶ岳」です。

(写真をクリックしてね。少しだけど大きくなるよ)

最初は、国道19号の歩道橋から「穂高連峰」です。

まだ少し雲がありますが、なんとか写っています。

次は塩尻駅の西口の南から、「八ヶ岳」です。

(写真をクリックしてね。少しだけど大きくなるよ)

寒い朝

この冬一番の冷え込みです。

氷点下10度C以下にはなったと思います。

情報プラザへ行く途中、穂高連峰がきれいに見えました。

今度は、カメラ持参で出かけましょう。

氷点下10度C以下にはなったと思います。

情報プラザへ行く途中、穂高連峰がきれいに見えました。

今度は、カメラ持参で出かけましょう。